历史学家卡尔·贝克尔说:“人人都是他自己的历史学家。”澎湃新闻·私家历史推出“大学生写家史”系列,记录大时代下一个个普通家庭的悲欢离合。

高中时有一次被班主任编到了一个女同学的座位旁边。某天晚自习上她跟后桌聊天时说,她妈妈告诉她班上有一个她的小老乡。那时的我没想到,我父亲邻居家的女儿就是我的同桌。一道无形的丝线似乎早已在不经意间穿过父辈的屋檐。原来,有些联结,早已在时光深处埋下伏笔。

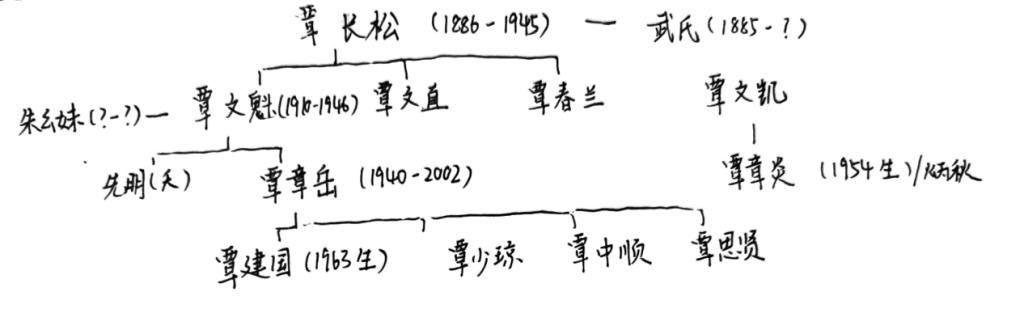

本文人物关系图

烟雨竹山

湘西的群山,是大地凝固的波涛。在张家界西北,远离尘嚣七十公里外,云雾常年眷恋着一处名为罗塔坪的山乡。山深处,有个烟竹山,竹林如海,四季青翠,风过时沙沙作响,仿佛低语着千百年来的秘密。

我的祖辈们于清初迁至山上的盐井村,自此之后世代生活于此。这里相传因古时产盐和贡米得名,平均海拔800米以上,山高路险,信息闭塞。

清末光绪年间,烟竹山上几栋依山而建的木屋,升起袅袅炊烟。覃长松,字海涛,号茂洲,便是这家的主人。他生于光绪十二年(1886),正值大清帝国风雨飘摇之际。长松生得魁梧,眉宇间有山民的坚毅,又因读过些书,识得字,懂得些人情世故,被推举为甲长。一甲十户,他便是这十户人家的主心骨,收粮派款、调解纠纷、上传下达,在官府与乡民间小心翼翼地走着他的独木桥。妻子武氏,是典型的湘西女子,沉默坚韧,操持家务,为他生养了文魁、文直和女儿春兰。

日子像山涧的溪水,时急时缓地流淌。长松这个甲长当得并不轻松。山外是改朝换代的喧嚣,山里是土匪出没的阴影。他努力维系着一方小小的秩序,如同在湍急的河水中稳住一块鹅卵石。然而,命运的流水终将冲走鹅卵石。民国三十四年(1945), *** 军队进山剿匪。烟竹山一带地势险要,成了拉锯之地。一场遭遇战后,官兵伤亡惨重。愤怒和推诿需要出口,一个小小的甲长成了更好的替罪羊。没有审判,没有辩驳,在一个浓雾弥漫的清晨,几声沉闷的枪响撕裂了山林的寂静。覃长松倒在了他曾耕作的土地上,血渗入泥土,滋养烟竹。武氏的世界崩塌了,只剩下无言的泪水和几个尚未成年的儿女。烟竹山的雾,似乎更浓了,带着化不开的血腥与悲凉。

消失的夫妻

长松的死,抽走了覃家的顶梁柱。长子文魁,生于宣统二年(1910),被迫早早扛起生活的重担。他娶了朱幺妹,生下了儿子先明和章岳。然而,乱世的阴影并未放过这个伤痕累累的家。先明不幸夭折,给年轻的父母心上又添新伤。更大的厄运接踵而至。民国三十五年(1946),正值壮年的文魁骤然离世,留下孤儿寡母和年仅6岁的章岳。朱幺妹的泪从未干,生活压得她几乎喘不过气。不久,这个苦命的女人也消失在山中的烟雨里,生殁不详,只留下懵懂的章岳,像山崖上一株无依无靠的幼竹。

之后,章岳与叔父文凯生活在一起。文凯家坐落在一栋依山而建的老木屋里。老屋很大,却只有一层。中间是共用的堂屋,供奉着祖先牌位,黑黢黢的,常年点着长明灯。堂屋左右,用高高的木门槛隔开,便是两家人的栖身之所。文凯家在东头,章岳就挤在西头的一个小隔间里。小章岳沉默寡言,眼神里却有着超乎年龄的早熟与倔强。他帮叔父背柴、放牛,小小的身影在山林间忙碌。生活的艰辛刻在他的骨子里。他能听到隔壁堂弟堂妹的嬉闹,闻到婶娘做饭的香气,那近在咫尺的“家”的温暖,却仿佛隔着千山万水。十三岁那年,一个寻常的晚饭后,油灯的光晕在堂屋的墙壁上跳跃。章岳放下碗,声音不大,却异常清晰:“叔,我想分出去过。”文凯愣了一下,叹了口气,没有阻拦。他知道这孩子的骨头有多硬。

今天的老屋(右侧为章岳家,内部已坍塌)

章岳分到的,是祖屋延伸出去的一间更破败的偏屋,几乎紧贴着文凯家的山墙,共用着老屋那历经风霜的基石。他只要了简单的农具和一袋口粮。从此,偏屋的烟囱也升起了炊烟,虽然稀薄,却是他自己的。夜晚,就着松明或油灯微弱的光,他翻出能找到的一切旧书——或许是族谱,或许是残缺的唱本,或许是几本蒙尘的《三字经》《增广贤文》。令人惊奇的是,这个几乎没进过学堂的孩子,竟有过目不忘的本领。那些古老的文字,如同甘泉,滋润着他干涸的心灵。他沉浸在“关云长千里走单骑”、“诸葛亮舌战群儒”的故事里,在“仁义礼智信”的古训中寻找着做人的道理。他尤其爱听村中老人“讲古”,自己也渐渐能引经据典,谈古论今。烟竹山的人们发现,这个沉默的孤儿,胸中藏着丘壑。谁家有红白喜事,他总能依着古礼,把仪式安排得妥妥帖帖;谁家有了纠纷,他也能引几句古话,说得人心服口服。他成了乡邻眼中“有哈数”(懂礼数)、“有见识”的年轻人,常被请做各种活动的督管。只是那偏屋的灯光,常常亮到深夜。

狮子包上的脊梁

时代的洪流滚滚向前,新中国成立了。烟竹山迎来了新的篇章,也亟需新的领路人。章岳,这个被苦难磨砺的孤儿,以其正直、能力和在乡邻中的威望,后来担任了盐井村党支部书记。这一当,就是二十余载。

他的目光,投向了烟竹山的闭塞与贫穷。他深知,“路”是命脉。没有路,山里的桐油、药材运不出去,困顿与贫穷将再次重复。

修路!这个念头像火一样灼烧着他。在湘西的崇山峻岭间开凿道路,是拿命去搏。没有大型机械,全靠一双手、一副肩、一把铁锤钢钎。章岳身先士卒,扛着最重的石头,抡着最沉的大锤。他喉咙嘶哑地喊着号子,汗水混着泥土在他脸上流淌。他组织村民,像蚂蚁搬家,一尺一寸地向大山开凿。号子声、锤击声、开山的炮声,是烟竹山那几年最雄壮也最悲怆的交响。乡亲们看着他布满血丝的眼睛和磨出血泡的手掌,佩服他的韧劲,也有人私下嘀咕:“章岳太要强了,得罪人哩。”他仿佛不知疲倦,但深夜回到他那间偏屋,常常累得饭都吃不下,对着跳动的油灯发呆。终于,一条蜿蜒却坚实的公路,像一条粗糙的伤疤,刻在了烟竹山的肌肤上。通车那天,孩子追逐着汽车扬起的漫天黄尘,章岳站在高处,望着欢呼的人群,眼中含着泪,也带着一丝不易察觉的疲惫和解脱。他仿佛看到,祖辈困守深山的命运,被这条沾满汗水的路撬开了一道缝隙。

然而,命运似乎总在考验他的脊梁有多硬。他的结发妻子向银凤,一位同样勤劳善良的湘西女子,在1965年猝然逝去,仅仅23岁。章岳不到而立之年便丧妻,其痛锥心。那段时间,偏屋的灯光熄得很早,偶尔传来压抑的咳嗽声和幼子建国(遵福)的啼哭。他强撑着,为了嗷嗷待哺的儿子,他必须站起来。后来,他续娶了,又生下了三个女儿:少琼、中顺、思贤。家庭的担子更重了,村务的繁杂从未减轻。他像一张拉满的弓,时刻紧绷着。他性子急,办事雷厉风行,有时难免强硬,得罪了人。关于他的一些闲言碎语,像山风一样,在村子里若有若无地吹着。有人说他太霸道,有人说他*,也有人说他为了公家的事,把自家都耽误了。2002年冬,一个寒冷的日子,62岁的章岳倒下了,再也没有起来,葬在烟竹山狮子包公路坎上。

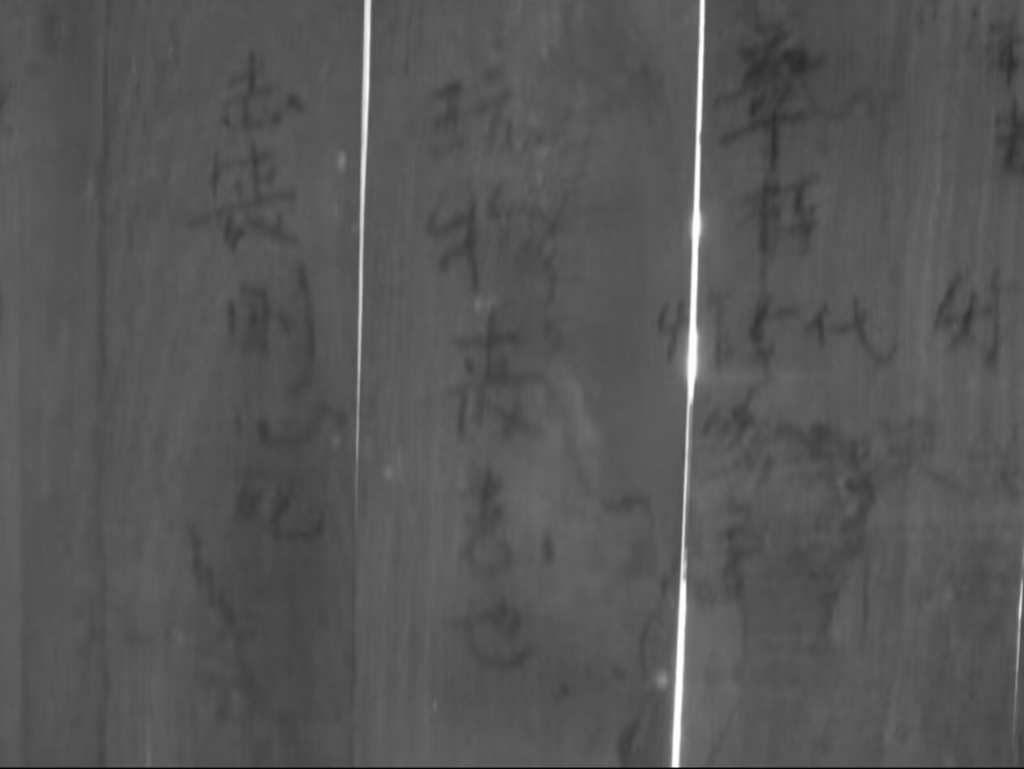

章岳家中不知谁留下的字迹,木炭写成

两公里开外的山坡上,有座矮矮的坟墓,已守望了无数茫茫岁月,那是章岳的发妻银凤。如今,覃氏后人将章岳的墓碑修葺得格外高大。在我眼里,他仿佛就是那条公路的丰碑。关于他的死因,众说纷纭,有说是积劳成疾,也有人说与村中未能化解的旧怨有关。山风呜咽,狮子包上的新坟沉默不语。我的外婆曾安慰我:“你爷爷如果在的话,你哪要受这么多委屈?”他留下的,是那条路,还有那间早已无人居住、风雨飘摇的木屋,以及一个失去了母亲、性格变得有些孤僻的儿子——建国。

炳秋老师

就在章岳为烟竹山的未来殚精竭虑之时,老屋的另一半里,文凯的儿子炳秋(章炎),也在书写着自己的人生。

章岳分家的次年,炳秋出生了。1973年夏,高考尚未恢复,刚从大庸七中毕业的炳秋站在了人生的岔路口。父亲文凯望着日渐长大的儿子,思虑着这个家庭的未来和山村的现实,开口说道:“炳秋,你去村小当民办教师去吧。民办教师怎么说也是个泥饭碗,有大队算工分,还有国家补助。再说,你堂哥是村党支部书记,有事好照应。”年轻的炳秋望着盐井村方向那莽莽苍苍、似乎永远也走不出去的大山,又看了看父亲日渐斑白的鬓角,沉默地点了点头。

1973年9月1日,19岁的炳秋正式成为了盐井村教学点的一名民办教师。盐井村教学点,几间旧屋,几张吱呀作响的破桌凳,十几个年龄参差不齐、拖着鼻涕的山娃子,就是他全部的天地。没有慷慨激昂,只有日复一日的琐碎与坚持。

1970年代,提倡“教育与生产结合”。年轻的炳秋老师,上午是教书先生。他扯着嗓子,努力让每一个音节清晰地钻进孩子们的耳朵。他握着最小的孩子的手,一笔一划地教写字,粉笔灰沾满了他的袖口。下午,他又成了“生产队长”。他卷起裤腿,带着孩子们在房前屋后巴掌大的空地上,种黄豆,栽花生。他教孩子们松土、点种、浇水,汗水顺着他的额角流进衣领。他不再是那个斯文的读书郎,皮肤晒得黝黑,手掌磨出了茧子。两年下来,竟收获了百多斤黄豆和花生。他没有留下分毫,全部晒干后默默地交给了村里管事的。这份实诚,让村人点头:“炳秋老师,是个实在人。”

改革开放的春风吹进烟竹山,带来了包产到户的消息。村民们都忙碌在自己家的田地里。炳秋肩上的担子陡然重了。他还是民办教师,那点微薄的薪水,买盐都不宽裕。放学 *** 一响,他就像换了个人,急匆匆地往自家地里赶。犁田、插秧、割谷、砍柴……繁重的农活榨干了他的力气。夕阳西下,他常常拖着沾满泥巴的腿,疲惫不堪地回到老屋西头属于他的那半边。他胡乱扒几口冷饭,就在昏黄的油灯下翻开学生的作业本。红墨水洇染着粗糙的纸张,他强打精神,仔细批改。一个错别字,一道算错的题,他都圈出来。有时改着改着,头就一点一点地往下栽。

“要给学生一碗水,自己得有一桶水。”这个朴素的念头像根针,常常刺醒他。在盐井村这个几乎与世隔绝的角落,他怕自己落伍,怕耽误了孩子。他省下买肉的钱,订了份报纸。

1992年,在“民转公”的浪潮里,县里有了转正指标,炳秋被派往桃源中等师范学校进修。在他接受了更专业的师范教育后,于1994年转正成为了一名编制内的公办教师。这一年,他40岁,已在讲桌前默默度过了21年。国家的阳光洒在了他身上,泥饭碗变成了铁饭碗,他的后半生“不用愁”了。

离开盐井的人越来越多,但村小还有学生。山风吹过竹林,沙沙作响,炳秋老师窗前的那盏灯仍然亮着,伴着他偶尔的咳嗽和翻书声。有时,他在晚上去家访——村里总有各种原因辍学的孩子。他像是盐井里的一盏灯,灯在,村小的那面国旗在,义务教育就不能丢。

四十一年光阴,弹指一挥。青丝早已染霜,腰身也不再挺拔。某次家访后炳秋不小心摔了一跤,自此后他说话磕磕巴巴。就像盐井村口那棵沉默的榕树,将根深深扎进了这片贫瘠却深情的土地。他送走了一茬又一茬的学生。有的孩子,沿着堂兄章岳当年带领修通的路,走出了大山,走向了更广阔的世界;更多的孩子,则留在了山里,用他传授的知识和做人的道理,做着普普通通的农民。

他曾上过电视台,被宏大话语包裹而摇身一变什么“园丁”。我不知道媒体如何得出那个炳秋老师走烂了多少双鞋的数字。或许,当你想去寻找他时,根本无法从田间那些黢黑的农民里分辨出他——这位同样皮肤黝黑、已经完全务农的慈祥老人。对村民而言,他一直只是盐井村的“炳秋老师”,一个清瘦、温和、有些疲惫却从未离开的普通人。他曾守着讲台,守着堂兄章岳当年那句嘱托,也守着老屋,守着覃氏家族在这片土地上最平凡的坚守。每年清明,总是炳秋最早在覃家逝者墓碑挂上白纸。

伴随着撤点并校的浪潮,盐井教学点被取消了。曾经的教室所在处,炳秋替章岳看见了那栋三层楼的白色砖瓦房——新盐井村党支部。不少田地被荒掉,许多年轻人已经离开,炳秋仍然是一位农民。在他人生的大部分岁月里,他都穿着一双和其他村民一样泥渍斑斑的解放鞋。

走出烟竹山的跋涉

建国(遵福),生于1963年。他是章岳的长子,名字里镌刻着那个时代的印记与父辈的期望。他降生在父亲最忙碌的岁月里——修路的号子声、通电的欢呼声、建校的喧闹声,构成了他模糊的童年背景音。然而,他生命最初的底色,却是冰冷的灰暗。1965年,母亲撒手人寰时,建国才两岁。母亲的怀抱、温度、气息,在他记忆里是一片空白,只有老辈人偶尔提起时那一声叹息。父亲的续弦,为他带来了三个异母妹妹。家,似乎完整了,饭桌上也热闹了。但对于年幼的建国,失去生母的创痛和融入新家庭的局促,像无形的刺,深深扎进了心里。父亲章岳是村子的脊梁,是众人瞩目的支书,他把所有的精力和强硬都给了公事。回到那间木屋,他常常是沉默的、疲惫的,眉头紧锁。继母要操持一大家子,对沉默寡言、性格日渐孤僻的建国,或许少了些细腻的体贴,多了些本能的疏远。乡邻们提起少年建国,常会摇头:“那孩子,独(孤僻),心思重,不太合群。”有人说他“自私”,只护着自己那点东西。

然而,血缘的纽带和骨子里的责任,在建国身上呈现出一种矛盾的特质。他对外人或许显得冷漠、计较,甚至有些“自私”,但在家里,在父亲和继母面前,在三个异母妹妹面前,他却异常尽责。他默默地帮家里干活,省下一点好吃的留给妹妹们。妹妹们闯了祸,他会站出来挡在前面。父亲章岳去世后,家庭的担子无形中也压在了他有些单薄的肩上。他像一棵在石缝里艰难生长的小树,扭曲,却顽强。

改变命运的唯一途径,建国认准了读书。他继承父亲章岳的倔强和祖父文魁可能具备的某种聪慧。在学校里,他埋首苦读。昏黄的灯光下,是他和书本较劲的身影。他后来考上了吉首大学。通知书送到老屋时,继母脸上露出了难得的笑容,妹妹们兴奋地围着哥哥。那一刻,建国感受到了一丝家的暖意,也感到了沉甸甸的责任——他要为这个家,为自己,闯出一条路。

大学毕业后,他先在罗塔坪乡附近更大的镇子温塘镇当代课教师。微薄的薪水,乡镇的闭塞,让他不甘心。他骨子里那份要改变命运的狠劲又上来了。无数个夜晚,他挑灯夜战,像当年父亲开山劈石一样,啃着那些艰深的公*资料。汗水、孤独、旁人的不解,他都咽了下去。终于,他通过了考试,成为一名公务员。这一步,让他真正在张家界城市里站稳了脚跟。

建国在城里安了家。工作勤恳,小心经营着自己的小家庭。对烟竹山的老屋,他始终保持着一种复杂的情感。每次回烟竹山,他都会给妹妹们带些水果,耐心地听她们说话。他记得每个妹妹的生日,记得继母喜欢吃什么。在家人眼中,他是可靠的大哥。他用自己的方式,践行着对这个家的责任。他想努力弥合童年缺失的亲情,那份笨拙的付出,有时甚至显得用力过猛。

然而,代价是沉重的。为了在城里立足,他耗尽心力。回烟竹山老屋的次数越来越少。父亲章岳留下的那间木屋,早已在风雨侵蚀中坍塌,只剩断壁残垣,淹没在荒草里,紧邻着文凯家那半边依然挺立的老屋。叔父炳秋还坚守在老屋里,耕种为业。而建国,和他的小家,已然成了“城里人”。

老屋损坏的灶台

那栋曾经容纳两家人、见证家族悲欢离合的老屋,一半尚存炊烟,一半已然倾颓。站在老屋坍塌的废墟前,建国心里是什么滋味?是对父亲复杂一生的追忆?是对自己漂泊身份的迷茫?是对再也回不去的童年的怅惘?或许都有。他走出了大山,改变了命运,让下一代的哥哥与我成为了城市的孩子。如今,哥哥在深圳的写字楼里写代码,而我在珠海写下这些文字。但烟竹山的根,似乎在城市的灯红酒绿里,变得有些无所适从。一些东西被永远地留在了过去,一些联结不可避免地断裂了。建国想要守护着城里的家,却似乎永远失去了山里的那个“家”。

2023年清明,建国已年逾花甲,他例行在烟竹间的祖墓前挂上“挂青”。走之前,炳秋帮他从村部领来了五株树苗。建国从炳秋家借来锄头,在老屋旁挖土。当新苗的根之一次接触到烟竹山的土地时,他笑着谈起了小儿子幼时曾抱怨烟竹山是个“鸟不拉屎”的地方。

两个月后,那个曾嫌故乡荒芜落后的少年,走进了高考考场。

大二寒假,我回到镇上“嗲嗲”家(思贤家)拜年。一日出门,站在自家门前的马路牙子上,无意间抬眼——马路对面,不正是高中那位同桌?她在帮家里店铺削甘蔗。猝不及防的照面,两人都怔了一下。两人隔着窄窄一条马路,集市熙熙攘攘,年味渐浓。

烟竹山的种子,就这样被命运之手播撒。有的像炳秋的解放鞋般深扎故土;有的像章岳的路般去向子孙无法回望的远方。炳秋告诉建国,老屋旁的树苗没有成活。而两位祖辈曾作邻居的少年,已各奔南北。那些未能扎根的树苗,与少年行囊里朦胧的故乡,一同沉入烟竹山的黄土中。